现场总线技术标准化的思考

纷争与统一

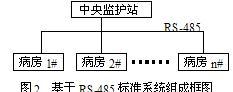

从上世纪八十年代开始,即微处理器技术大规模应用到工业自动化领域的初始阶段,国际上已经意识到尽早建立用于连接现场各智能元件以及分散控制器的现场总线国际标准的重要性和必要性,并且美国仪表协会(ISA)和国际电工委员会(IEC)从那时起即已设立专门的机构来研究和提出现场总线技术标准。然而由于种种原因,经过长达十多年的努力,终于在2000年颁布的国际标准IEC61158却是一份让所有自动化领域相关人员感到困惑和尴尬的标准,因为它包含八种互不兼容的总线

难在求同存异

分析用户的需求,我们大致可以将用户对现场总线的技术要求和期望分为以下三个层次:

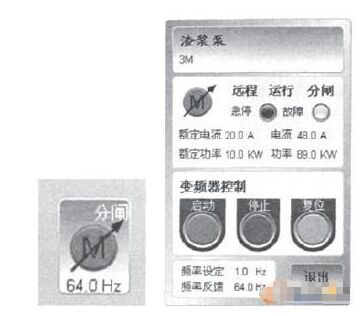

1) 智能元器件与控制器(站)之间的互连互通,主要目的是替代传统的I/O电缆。其要求是能传送传统的I/O数据,并附加传送一些智能元件特有的告警和故障诊断信息。

2) 在传送以上实时监控数据的基础,用户进一步的要求是希望通过网络来进行集中的工程设计组态、程序动态修改下载以及元器件的远程诊断和校准等。

3) 在互连互通的基础上,用户希望能够在各种情况下“重构”系统,如在元器件损坏更换、系统改扩建以及系统升级或部分升级等情况下,要求能够无障碍地接入第三方的元件或新技术条件下的升级产品。

从以上用户的需求上可以看出,用户是希望通过现场总线技术,利用网络数据通讯的手段实现各种智能元器件与控制器(站)之间的“互连”、“互通”、“互换”,但并没有要求说所有这些功的必须在一个“单一”的统一网络来实现。正如在Internet网络上用户希望实现电子邮件、文件下载、网络浏览、网上游戏等服务,但这并没有要求Internet网络必须是一个“单一”的“同构”网络。 但是从八十年代中期两大标准化组织ISA和IEC着手进行现场总线技术标准化工作一开始,人们就将用户的需求理解为一个“单一”的“同构”网络是这一技术标准的最终目标。从物理层和数据链路层,到应用层,再到后来庞大的用户层,全部纳入同一技术标准的范围,以至于到最终完成的2003年版的IEC61158技术文本包括多达4400多页的文件,足见其工作内容之广泛和复杂。

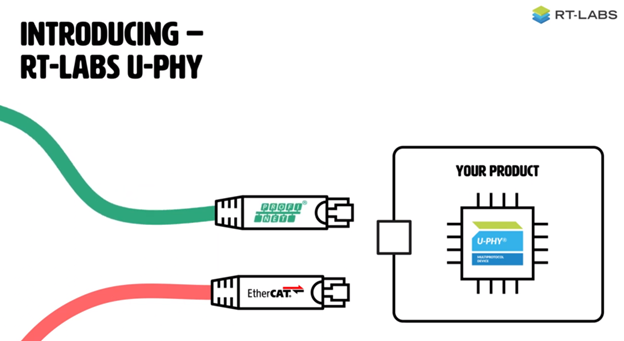

从通讯协议的构筑模型上看,目前几乎所有的通讯协议一般来说都是参照OSI的七层模型,但绝大多数协议都是从物理层开始“自底向上”自成一体地构筑一个“垂直一体化”的协议栈,使得八种标准协议之间在任何层次上都很难“互连”、“互通”,更谈不上“互换”功能。事实上制定OSI分层模型的目的是让涵盖不同技术元素不同发展变化速度的通讯实体分为相互独立的层次,以使各层次既能够相互结合成为一个端对端完整的协议栈,又能够相互独立发展而不互相制约。比如在我们最熟悉的Internet网络协议簇中,因特网之所以能够如此成功,就是以TCP/IP协议栈为核心,对上可以服务众多不同的应用层协议(WWW、FTP、电子邮件等),向下则可在众多不同的局域网(Ethernet、FDDI等)、广域网(拨号网络、X。25等)平台上实现。

基于以上分析,从某种意义上来说,现场总线技术的标准化进程出现目前困境的原因很大程度上可能是当初一开始就将“单一的垂直一体化的同构网络”这一过于“理想”的期望设定为技术标准的目标,结果不但不能达到目的,反而适得其反,出现了“群雄纷争,互不兼容”的局面。

相关推荐

-

-

-

-

-

515192147 | 2017-08-14

评论